Já escrevi um post específico sobre a Teoria Ator-Rede e outro sobre mediação, hoje é a vez de falar um pouco da relação da TAR com o jornalismo. A bibliografia que cito está no final do post, e os textos que consegui buscar versões online estão com seus respectivos links pra download.

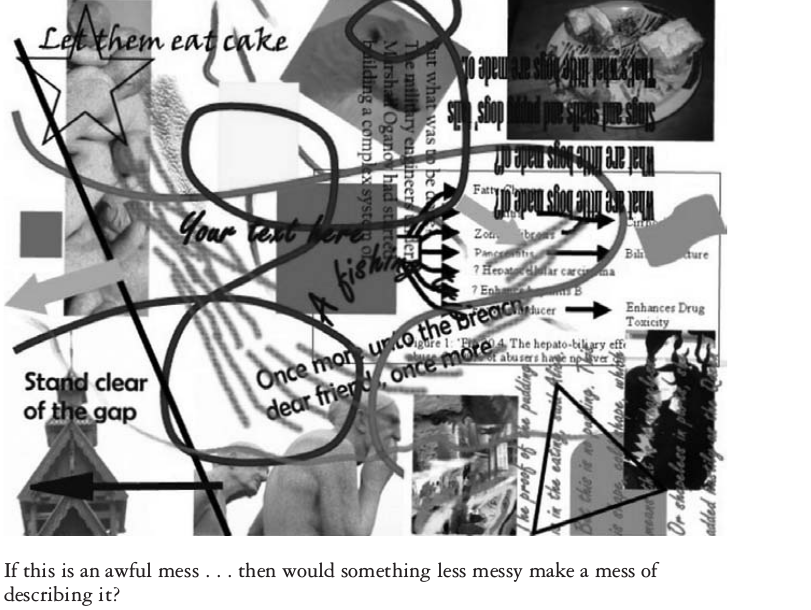

Venho fazendo essa aproximação desde a segunda metade de 2013. Não é fácil, porque são caminhos que partem de visões teóricas bem diferentes: o jornalismo como “filho da modernidade”, baluarte da separação entre natureza e sociedade que a TAR, justamente, discute ao enfatizar a busca pela simetria na descrição dos atores envolvidos em uma dada ação – incluindo aí os “não-humanos”.

Mas apesar disso, a perspectiva ontológica da TAR tem ganhado popularidade nos últimos anos. Um dos motivos é a de que a digitalização experimentada nas últimas décadas tem feito o jornalismo cada vez uma prática complexa que tomam parte os mais variados objetos técnicos, o que tem tornado a TAR útil como lente analítica, como escrevem CW Anderson & Juliette De Maeyer na apresentação de um dossiê de uma das mais prestigiadas revistas acadêmicas da área, a Journalism, publicada no primeiro semestre de de 2015. Na apresentação deste dossiê , os autores apontam três caminhos principais que estas pesquisas têm seguido:

1) os estudos de inovação tecnológica e de novas ferramentas introduzidas nas redações, encontrados em trabalhos como Turner (2005), Plesner (2009), Weiss e Domingo (2010), Micó, Masip e Domingo (2013) e, no Brasil, na pioneira tese de André Holanda (2014) sobre o jornalismo em tablets, apresentada na pós graduação em comunicação e culturas contemporâneas da UFBA. Este talvez seja o caminho mais percorrido por pesquisadores até hoje, seguindo a linha dos primeiros estudos da TAR, o que Micó, Masip e Domingo (2010, p. 121) justificam argumentando que “uma abordagem da teoria ator-rede pode ser especialmente benéfica para rastrear as relações de poder entre diferentes atores envolvidos no desenvolvimento de uma inovação numa redação” (MICÓ, MASIP e DOMINGO, 2010, p.121)”.

2) É aquele em que o social pode se tornar mais visível que o usual. Latour, em “Reagregando o Social” (2012), cita como exemplo situações em que acidentes acontecem, ou quando coisas deixam de ser apenas um dado adquirido e passam a ser colocadas à distância – tanto no tempo como no espaço, o que incluiria pesquisas históricas. Para ilustrar esse tipo de estudo, Anderson e Meyer citam o caso de Le Cam (2015), que analisa um corpus de fotografias de redações na França, Bélgica e Canadá, do século XIX até hoje, para entender as mudanças organizacionais e gerenciais das empresas jornalísticas, e o de Rodgers (2015), que trata de uma história mais recente, do sistema de publicação de conteúdo online do Toronto Star, no Canadá, chamado TOPS. Concluem que “examinando estas evoluções históricas, estudiosos do jornalismo podem mais facilmente abrir as caixas-pretas que mascaram as tensões e descontinuidades subjacentes aos grandes sistemas sociotécnicos sob uma superfície acabada e suave (ANDERSON e MAEYER, 2015, p 6)”.

3) Por fim, o terceiro caminho seria o da cultura organizacional de certos grupos de jornalistas. Esse seria o rumo seguido por Graves (2015), por exemplo, que aborda a prática de jornalistas em duas publicações investigativas separadas por mais de 50 anos, o IF Stone Weekly e o site Talking Points Memo, e o de Usher (2015), que pesquisa a redação do International New York Times e reflete sobre como os objetos, as necessidades humanas, os valores da marca, entre outras outras questões, aparecem no dia a dia e na formação de uma redação jornalística. Esta linha de estudos das culturas organizacionais é a que mais se aproxima de minha pesquisa, embora tenha aqui o diferencial de que a Mídia NINJA não se constitui como uma redação jornalística “profissional”, no sentido de contar com profissionais assalariados para este fim.

Em maio do ano passado, eu e Willian Araújo, colega do PPGCOM que estuda via TAR o newsfeed do Facebook, escrevemos um artigo que aproximou ambas com uma terceira linha: a cultura hacker. O artigo se chama “Actor-network theory, journalism and hacker culture: for beyond the black boxes of digital artifacts in the journalism process” e foi apresentado no congresso Shaping the Future of News Media, em Barcelona, junho de 2015. Foi uma primeira aproximação nossa a este temática, um esforço inicial de compilação de bibliografia. É a partir dela que organizo as referências abaixo; devem ter muitas referências por aí que não encontramos, mas organizar referências é um trabalho sempre em construção.

Livros & Teses

ANDERSON, Christopher W. Breaking journalism down: Work, authority, and networking local news, 1997-2009. 2009. 328 f. Tese (Doutorado em Comunicação Social), Columbia University, Nova York, 2009. Tese de CW Anderson sobre o ecossistema de mídia. Utiliza a TAR como guia teórico-metodológico.

HEMMINGWAY, Emma. 2007. Into the Newsroom: Exploring the Digital Production of Regional Television News. London: Routledge. Etnografia em uma redação de televisão do interior da Inglaterra que usa largamente a TAR como guia teórico-metodológico. Excelente trabalho!

HOLANDA, André. Traduzindo o jornalismo para tablets com a Teoria Ator-Rede. Tese de doutorado (Programa de Pós-Graduação em Comunicação e culturas contemporâneas). Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, 2014.

LEMOS, André. A comunicação das coisas: Teoria Ator-Rede e Cibercultura. São Paulo: Annablume, 2013. Entre as discussões propostas via TAR, uma parte aborda o jornalismo.

Journalism, vol.16, 2015

ANDERSON, CW; DE MAEYER, Juliette. Objects of journalism and the news. Journalism, vol. 16 (1), p. 3-9, 2015.

GRAVES, Lucas. Blogging Back then: Annotative journalism in I.F. Stone’s Weekly and Talking Points Memo. In: Journalism, vol. 16 (1), 99-118, 2015.

KEITH, Susan. Horseshoes, stylebooks, wheels, poles, and dummies: Objects of editing power in 20th-century newsrooms. Journalism, vol. 16 (1), 99-118, 2015.

LE CAM, Florence. Photographs of newsrooms: From the printing house to open space offices. Analyzing the transformation of workspaces and information production. Journalism, vol. 16 (1), p. 134-152, 2015.

RODGERS, Scott. Foreign objects? Web content mangament systems, journalistic cultures and the ontology of software. Journalism, vol. 16 (1), p. 10-26, 2015.

Artigos

ARCE, Tacyana; ALZAMORA, Geane; SALGADO, Thiago Barcelos Pereira. Mediar, verbo defectivo: contribuições da teoria ator-rede para a conjugação da mediação jornalísticas. In: Revista Contemporânea, v.12, nº03, set-dez 2014, p.495-511.

COULDRY, Nick. Actor Network Theory and Media: Do They Connect and on What Terms? In: Connectivity, Networks and Flows: Conceptualizing Contemporary Communications, edited by A. Hepp, F. Krotz, S. Moores, and C. Winter, 93–111. Cresskill, NJ: Hampton Press, 2008.

HOLANDA, A; LEMOS, A. Do Paradigma ao Cosmograma: Sete Contribuições da Teoria Ator-Rede para a Pesquisa em Comunicação. Anais da COMPÓS, Salvador, 2013.

LONGHI, Raquel. SOUSA, Maíra. A dinâmica da notícia na internet: organizações jornalísticas e atores da rede. In: In: Revista Contemporânea, v.10, nº03, set-dez 2012, p.511-529.

MICÓ, Josep Luis; MASIP, Pere; DOMINGO, David. To wish impossible things: Convergence as a process of diffusion of innovations in an actor-network. International Communication Gazette 75: p.118–137. 2013.

OSÓRIO, Moreno. Jornalismo e Teoria Ator-Rede: possibilidades e limites do princípio da simetria a partir da verificação digital. IN: 13º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, 2015.

PRIMO, Alex. ZAGO, Gabriela. Who and what do journalism? An actor-network perspective. In: Digital Journalism, 2015; vol.3, nº1, p.38-52. London; Routledge, 2015.

PLESNER, Ursula. An Actor-Network Perspective on Changing Work Practices: Communication Technologies as Actants in Newswork. Journalism 10 (5): 604–626, 2009.

TURNER, Fred. Actor-networking the news. Social Epistemology 19(4): 321–324, 2005.

WEISS, Amy. DOMINGO, David. Innovation processes in online newsrooms as actor-networks and communities of practice. New Media & Society 12(7): p.1156–1171, 2010.