Estou faz uns dias visitando pela primeira vez o Recife, e, entre outras cousas, tem me chamado a atenção a forma leve e autoconfiante que os pernambucanos lidam com sua memória e a do nordeste de modo geral. As principais manifestações culturais (como o frevo, o baião, o maracatu, o São João) são preservadas e tem seus próprios lugares (às vezes museus) de celebração, e mesmo movimentos culturais mais recentes, como o manguebit, parecem ter sua memória citada de forma constante na própria cidade – talvez não com o cuidado estrutural que poderiam ter, mas há de se realçar que estamos passando por um momento de agudo desmonte dos aparatos culturais do Estado Brasileiro, e não é diferente por aqui.

A bandeira de Pernambuco, por exemplo, está espalhada por diversos lados, e muita gente diz que os pernambucanos são bastante bairristas, os recifentes em particular se considerando a “capital do Nordeste”. Mas bairrismo me remete quase de imediato a um ranço impositivo e autoritário que exagera e considera tudo que veio do lugar como melhor, o que acontece frequentemente na cultura gaúcha de onde vivo e que por aqui passa longe – pelo menos nessa minha impressão rápida de uma semana por aqui.

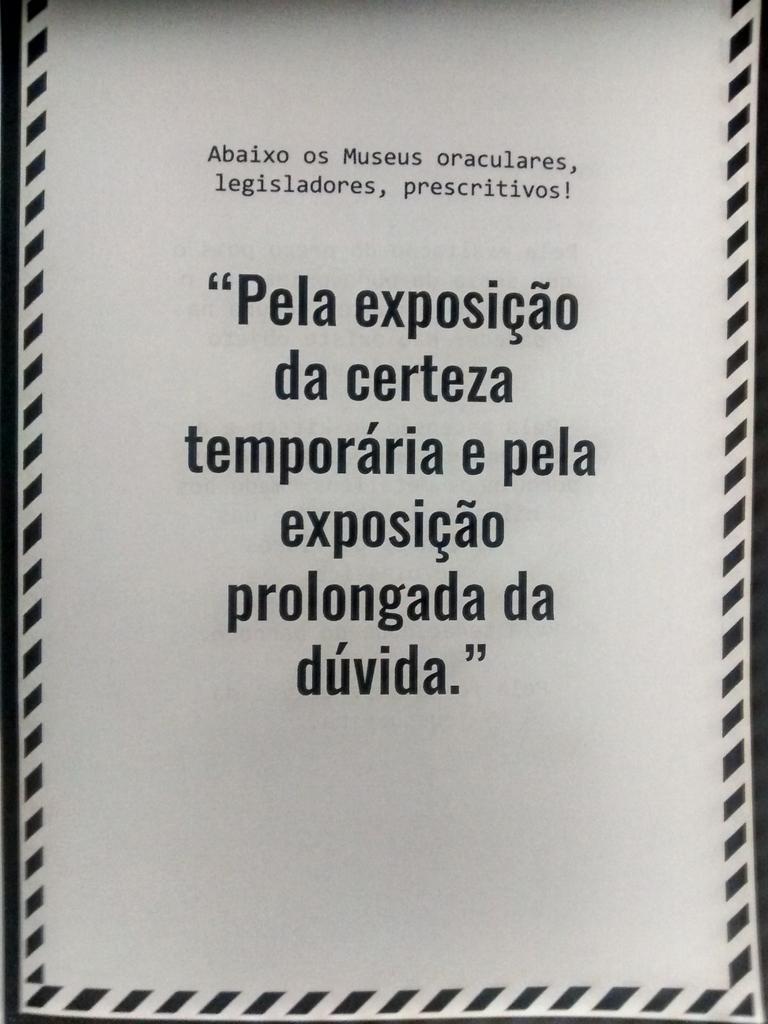

A simples existência de um Museu como o do Homem do Nordeste, mantido pela Fundação Joaquim Nabuco, ligado ao MEC, já atesta essa relação saudável com a memória. É um museu antropológico que organiza exposições contando a história do povo da região a partir de artefatos do dia a dia do nordestino, do sertão ao litoral, do catolicismo de Padre Cícero aos orixás do candomblé. Quando visitei o espaço, estava lá sua exposição permanente do acervo e algumas temporárias, como as do grande xilogravurista J. Borges e uma chamada “Nordeste Mix”, literalmente uma curadoria remix entre tradição e novidade a partir do material do espaço.

Faço um exercício de imaginar um museu do tipo no Rio Grande do Sul. E não consigo pensar em nenhum espaço assim no RS que não traga um forte ranço da tradição desenvolvida pelos CTGs, espaços autoritários que, ao impor “o que pode ser e o que não pode” na tradição gaúcha, acabam por criar a imagem de um gaúcho elitista que hoje pouco tem a ver com aquela que a originou – e que também fez ressoar Brasil afora a imagem de um bairrismo tóxico e conservador que virou piada. Algo que é muito distante da preservação livre, sem tantas imposições, que se faz aqui: a imagem do nordestino estabelecida no museu é muito mais próxima ao povo porque é o povo, daí se tendo uma cultura muito mais inclusiva e livre do que a que é propagada como cultura gaúcha por aí.

Alguns podem alegar que a cultura criada nos CTGs não é a cultura gaúcha, mas um simulacro conservador dela, a “ideologia do gauchismo” como muitos estudiosos dessa área chamam, e que o que ser gaúcho está cada vez mais distante dos CTGs e próximo do dia a dia. Uma identidade mais ampla, portanto, que é endossada pelo resgate de certas proximidades com a cultura platina via música (penso na “Estética do Frio” pensada por Vitor Ramil) mas também na redescoberta do papel dos negros na Revolução Farroupilha e da forte presença do indígena no Estado. Mas essa é uma discussão muito mais complexa, e que as impressões que registro aqui nem tem a intenção de aprofundar, pelo menos por hora.