Pode parecer um detalhe, algo que não importa diante da quantidade de assuntos a serem abordados numa investigação, seja ela de doutorado ou não. Mas se até mesmo a TAR nos diz para prestar atenção aos detalhes e considerar objetos e humanos como simétricos na ação-mediação-movimento, como não falar dos lugares e dos objetos que nos cercam na hora de escrever a tese?

É fato: não é fácil achar um lugar que a escrita flua. [E aqui convém lembrar o óbvio: uma tese, como uma dissertação e um trabalho de conclusão de curso, é escrita: estamos falando de composição de narrativas (mesmo que não raras embebidas de um estilo acadêmico chato, ainda assim é uma narrativa) a partir de uma determinada língua. Uma tese poderia ser feita pela fala como nas discussões da Grécia Antiga vencidas pela melhor oratória; com gestos e a dança, como em muitas comunidades indígenas mundo afora; ou mesmo uma narrativa audiovisual ou num game acadêmico, como alguns fazem. Poderia, mas, por enquanto, no sistema acadêmico que prevalece no mundo ocidental, é o texto escrito que conta – seja isso limitante ou organizador, escolha a sua interpretação.] Aquele espaço onde, mesmo não estando num dia produtivo, ainda assim o trabalho proposto no início do dia consegue ser realizado.

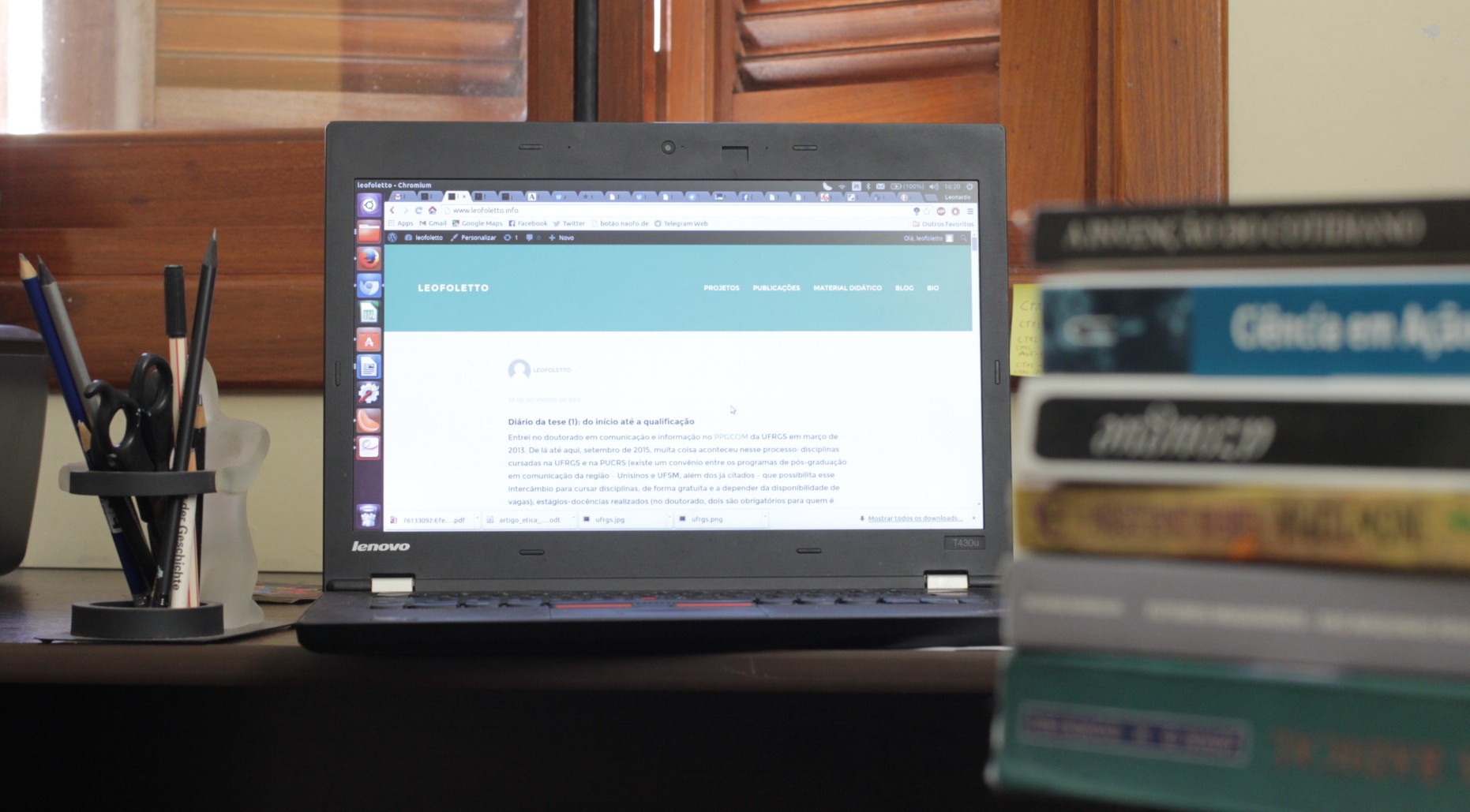

Por aqui, me sinto um privilegiado por poder escolher entre alguns lugares. O mais comum é a casa; já foi um quarto isolado como escritório, um sofá na sala mais confortável pras costas, a mesa de comer porque mais ampla que outras, ou ainda o chão porque calhou de ser. Agora, é o que a imagem mostra acima; uma bancada com múltiplas telas, um notebook, um monitor extra e um tablete. Exagero? Claro, mas sempre há os poréns: as duas telas são uma forma de organização de tarefas que tenho testado recentemente, uma destinada a buscas na internet, traduções e leituras em arquivos de texto; a outra, dedicada à escrita somente. Tem se provado eficiente, especialmente quando na tarefa de tradução ou de escrita com base em fichamentos e trechos de livros/artigos. O tablete entrou na composição porque ainda é uma forma boa de ler textos longos, como artigos e livros, em lugares variados e mais confortáveis sem precisar apelar para compra do livro/artigo ou gastar com xerox/impressão e podendo sublinhar/destacar. O mate é sempre companheiro do final das manhãs, ainda mais em temperaturas menores a 20°C, como tem sido as por aqui nos últimos meses.

É uma organização nova ainda pra mim, inspirada na configuração do lugar que mais rende trabalhar em Porto Alegre: a biblioteca da PUCRS. Um espaço amplo, silencioso, sempre com temperatura agradável, horário flexível (7h30-22h45) e com a possibilidade de usar dois computadores: levo o meu notebook para deixá-lo para a escrita, desconectado da internet, e uso um dos vários computadores do local para buscas e outros acessos na internet. Não precisa ser aluno da universidade pra acessar, basta preencher um cadastro (aka “pagar com seus dados”) que dá acesso ao local e a leitura de livros (somente no local, empréstimos não pode). Três ou quatro horas lá ajudam a render qualquer tipo de tarefa que você tenha que fazer com texto e que exija silêncio e concentração. Tanto que vale o investimento de duas passagens de ônibus até lá, caso more longe.

Outros lugares em Porto Alegre onde costumo ir são as bibliotecas da UFRGS – em especial a da psicologia, que conserva umas mesas boas e antigas de madeira e quase sempre tem pouco barulho. Cafés são uma boa pedida para tarefas que não exigem imersão plena-silenciosa em alguma tarefa, como mandar e-mails, corrigir certos textos e outros tipos de coisas que podem ser conciliadas com uma zapeada em redes sociais. Nesse quesito, o Baden Café ainda é imbatível, uma referência na cidade em cafés & espaço de trabalho pelo espaço convidativo e o cardápio do café, embora a internet tenha deixado a desejar nos últimos tempos. Com um fone de ouvido que isole bem o ambiente e uma música (eu prefiro jazz instrumental, tipo a seleção da Accuradio anos 50 ou algo mais na linha Cool/BeBop/Hardbop/swing, ou ainda um som tipo White Noise), às vezes rola escrever em mergulho também. Ainda há os centros culturais públicos, como a Casa de Cultura Mário Quintana, que mantém (ou mantinha, porque faz meses que não vou lá) mesas com acesso gratuito à internet, ou a Biblioteca Pública Josué Guimarães, localizada no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, também com muitas mesas e internet grátis. E outros vários a descobrir, mas por hora já está.