Em setembro de 2020, à convite do Outras Palavras, participei do ciclo de debate “O Futuro do Trabalho no Brasil” na mesa chamada “Os serviços sofisticados: Cultura e Conhecimento“. Ao lado de duas pessoas que admiro bastante: Tatiana Roque, professora do Instituto Matemática da UFRJ, ativista da Renda Básica e ativa pensadora feminista e das subjetividades na esquerda brasileira; e Célio Turino, historiador, escritor, agente cultural, esponsável pelo conceito e implantação dos Pontos de Cultura no Ministério da Cultura de GIlberto Gil nos anos 2000.

Fui falar de cultura livre e da relação cultura e tecnologia que permeia meu trabalho faz mais de uma década – aqui está um breve texto sobre a mesa e o vídeo na íntegra. Porém, um pouco antes, fui atravessado por uma leitura recente que fala de utopia – e não distopia, palavra da moda e tão real pra esses tempos – e pensei que seria bom inserir alguns trechos dessa leitura para trazer um pouco de ideias que nos ajudem a repensar o futuro mesmo (ou principalmente) com as iminentes discussões sobre o fim do mundo, Antropoceno, Instrusão de Gaia, entre outros termos que falam da destruição do que chamamos de natureza de forma irreversível pela ação humana, ainda mais vísivel em 2020 no Brasil de Bolsonaro.

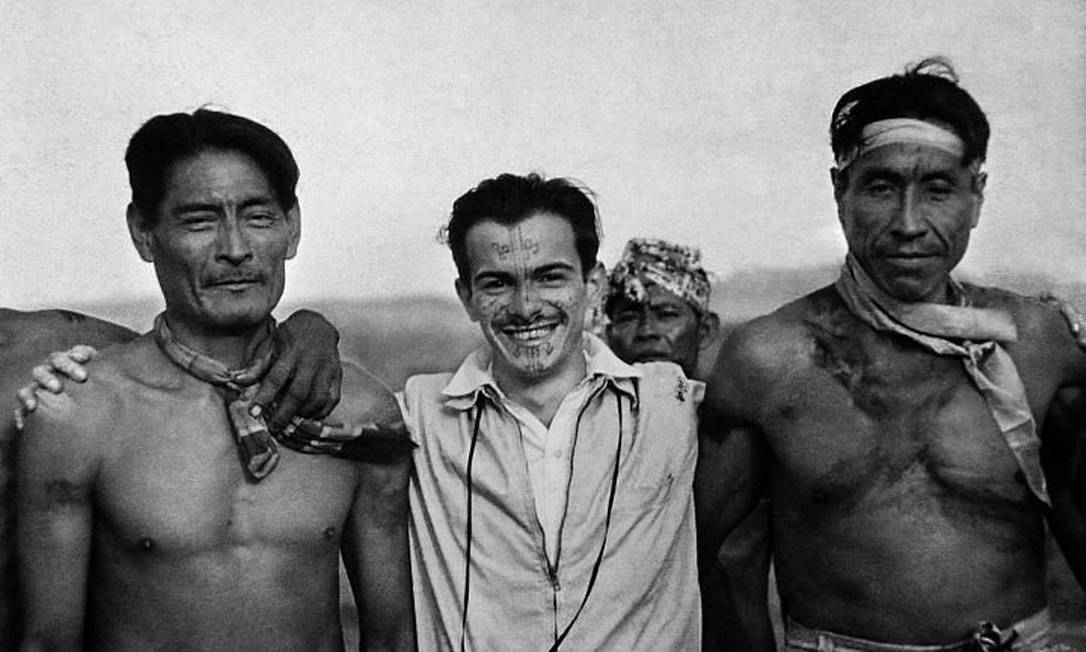

Por motivos diversos, acabei não usando na mesa o trecho resgatado da leitura em questão: “Utopia Brasil“, livro de Darcy Ribeiro, mais precisamente um texto desse livro chamado “IVY-MARAẼN, TERRA SEM MALES, 2997”, uma ficcão utópica do antropólogo (e também escritor de ficção) criador da Universidade de Brasília, vice-governador do Rio de Janeiro (Leonel Brizola era o governador) entre 1983-1986, entre muitas outras ocupações desse que é um dos maiores intelectuais brasileiros da história. Editei este trecho para transformá-lo no texto que segue logo abaixo, por dois motivos principais: o primeiro é que sigo achando importante lembrar do que nós, brasileiros e latino-americanos, somos capazes quando criamos entornos sociais que potencializem nosso modo de vida tradicional. E o segundo porque fiquei instigado em olhar para esse passado para encontrar uma (ou mais) solução para sair deste buraco que nos metemos, estimulado pela provocação trazida de uma entrevista recente de Bruno Latour à Ana Carolina Amaral, na Folha de S. Paulo:

É que —como posso dizer isso sem parecer desesperado?— se vocês administrarem uma solução, vocês salvam o resto do mundo. Porque em nenhum lugar há a mesma intensidade das duas tempestades se juntando, a ecológica e a política, como há no Brasil. O Brasil é hoje como a Espanha era em 1936, durante a Guerra Civil: é onde tudo que vai ser importante nas próximas décadas está visível.

Se hoje fomos agraciado em sermos o lugar onde todas as tempestades estão ocorrendo ao mesmo tempo, que seja também o lugar onde possamos jogar ideias possíveis sobre como viver apesar do fim. Seria o fim só o começo?

*

Buenas, gente. Agradeço o convite para participar do debate e poder dialogar com duas pessoas que admiro e acompanho o trabalho faz anos e que fizeram, ou estão fazendo, políticas públicas que são fundamentais para o Brasil, caso do Cultura Viva e dos pontos de cultura que Célio Turino foi um dos criadores; e da Renda Básica, em que Tatiana é uma das principais articuladoras da Rede Brasileira de Renda Básica.

O convite de Antônio para discutir o futuro do trabalho na cultura hoje, num governo que menospreza a cultura, me fez lembrar não da palavra que estamos nos acostumando a usar hoje para situar esse contexto político trágico – distopia – mas do seu contrário: UTOPIA. Sinto que também é necessário arejar nosso horizonte imaginativo para, então, pensar nos caminhos práticos pra chegar lá.

Nisso, começo aqui retomando um texto que conheci faz algumas semanas, de 1997, do Darcy Ribeiro – ele mesmo, antropólogo, escritor, político, vice-governador do Rio, aqui fazendo ficção utópica. O texto se chama “IVY-MARAẼN, TERRA SEM MALES, 2997”, e é um exercício imaginativo em que a américa inteira é uma só nação, ecofuturista, feminista, livre. É narrado em primeira pessoa por um cientista que faz um sobrevoo, de nave, pelo continente, chamado IVY MARÃEN, um bloco de 2 bilhões de gente, destacando alguns lugares em que ele mais prezava.

Ele começa falando dos Amazonidas, povo que habitam a grande região Amazônica, que convivem em harmonia com a natureza, uma gente feliz que tem por função ver a mata viver e crescer com seus milhões de seres vivos. O mais lucrativo para este povo, segundo Darcy, são as densas plantações de árvores frutíferas que dão as polpas e os sucos mais deliciosos que há – cupuaçu, maracujá, açaí, pupunha, murici. “É tambem bonito de ver e sentir o ritmo milenar de vida da floresta. Árvores antiquíssimas, ainda verdejantes. Outras empalidecendo, marcadas para morrer. Por baixo do manto florestal é insondável a trama de cipós, que descem das árvores ou sobem a elas. No chão, são lindos de ver os arbustos variadíssimos e arvorezinhas teimando para crescer com a nesga de sol que dificultosamente chega até elas.“

Segue então para o Incário, região das nascentes do Amazonas, nos Andes, “onde as construções são edificadas ao redor de um templo de orações, num altar cortado na rocha viva”, em diálogo constante com os “pan-chinos” do oriente através do pacífico, sua principal fonte de renda. “O processo de conquista da autonomia e autodeterminação foi uma luta secular, em que tiveram que destruir as cidades de Lima e de La Paz, que funcionavam como agências de cristinização e europeização dos podos do Incário. Afinal, tiraram de lá toda a sua gente (…) deixando os que só sabiam ser euros para viverem como quisessem nas praias do Pacífico. (…) A partir do seu ser original, criaram uma nova civilização. Todos falam uma mesma língua local, desenvolvida a partir do quéchua e do aimara. Culturam velhos hábitos, sua antiga culinária, orgulhosos de terem dado ao mundo, de novo, a presença do império incaico, tão ameaçado de desaparecer“.

A nave então chega ao Pantanal, centro do continente, um dos grandes jardins da terra e um dos maiores centros fotográficos do mundo – que infelizmente, nesse setembro de 2020, está pegando fogo. Lá ele encontra o único grupo indígena da América do Sul que dominou o cavalo e fez do animal o principal parceiro na criação de gado, fonte principal de renda da região. “No meio daquele agual extensíssimo, encontramos gente vivendo em palafitas amplas e confortáveis, que cumprem duas ordens de funções em veículos semelhantes aos nossos e com instrumental adequado para mover as águas. Uns ocupam-se de deixar entrada livre aos grandes peixes que vêm do oceano Atlântico para ali desovar e se reproduzir. O ofício dos outros é fomentar o crescimento da fauna do próprio Pantanal“.

Então ele chega nos Sulinos, ao redor do Rio da Prata. Ele se surpreende com robôs, não mais humanos, criando gados e ovelhas na região que hoje seria o norte da Argentina e parte do Rio Grande do Sul. Também fala particularmente dos uruguaios, discretos plantadores de um “cogumelo negro, suculento e de cheiro insuportavelmente bom”, que tomou o lugar do gado nos campos da Banda Oriental. “Os uruguaios mesmo mal se deixarm ver, e nossa curiosidade era enorme. Eles são os únicos homens que ousaram moldar a figura humana. Quando toda a gente deixou de fumar cigarros, depois de quinhentos anos fumando gostosamente, os uruguaios substituíram os cigarros de tabaco por novas formas de cigarro, que são alimentícias e tem muita vitamina. Fumando-os através dos séculos, alargaram enormemente seus peitos e afinaram a cintura. Isso porque passaram a usar o pulmão como a melhor forma de alimentar, porque põe fumaças substanciais diretamente em contato com o sangue, que as absorve incontinenti. Os intestinos, dado o pouco uso, se reduziram a tripinhas“.

Darcy com sua nave passa também por Rio, Bahia e Brasília, capital de Ivy-Marãen, templo da Universidade do Mundo, centro de energia solar, a mais pura que existe. “Hoje, os campos energéticos de Brasília substituem o que eram as explorações de carvão e de petróleo”, já extintos em 2997, diz o texto, que segue expressando que o que mais agradou na capital foi a visita ao Templo Maior de Brasília, “que funciona como o núcleo principal de controle do Lexomundo, que emite o saber humano para toda a terra. Funciona hoje como um enlace de qualquer pessoa, de qualquer parte, que queira construir-se como um sábio. Quem o quer comunica-se por aparelhos ou por comunicação mental – se desenvolveu bem seus talentos para conectar-se e pedir orientação. É bem atendido e posto em contato com as pessoas mais capazes de ajudá-lo no seu campo de formação. Escolhido o mestre e aceito como aluno, o estudante da Universidade Virtual passa a trabalhar com toda uma massa de informações que recebe e na realização de programas de observação direta e expressão escrita da realidade, bem como no treinamento sistemático para pesquisas científicas“.

Ao final, Darcy Ribeiro começa a falar de como a civilização tropical dos “ivynos” é avançada tecnologicamente, com tecnologia de ponta e também valorização de toda a sua rica herança histórica e humana. De como eles também tem um sistema digital de conhecimento livre e de participação política – democracia direta, alguns diriam – onde todos os “ivynos” podem participar, seja nas questões de seu bairro como nas questões globais, tal qual um orçamento participativo. “O mais espantoso para nós e para nossos acompanhantes cibernéticos na vista a Ivy-Marãen é a completa integração de seu povo. Falando a mesma língua, oriunda do mesmo tronco, e cada vez mais parecidos uns com os outros, isso apesar da enorme variedade de gentes que havia ali ali antes do invasor europeu chegar, e dos constrates daqueles que vieram depois. Como tanta gente tão variada pode fundir-se racial, cultural e espiritualmente? (…) Seria acaso o próprio sofrimento secular de gente avassalada e escravizada que lhes dá esse sentimento de necessidade de vida?“.

Outro espanto, comenta o texto, é a modernidade dessa civilização tropical, “assentada na ciência mais avançada e na tecnologia de ponta, mas capaz de valorizar profundamente toda nossa herança humanística. “Eles formam hoje, em 2997, um corpo de dois bilhões de gentes, uma das parcelas maiores da humanidade. Nela totalmente incorporada, orgulhosa tanto de sua singularidade como de sua capacidade de convivência alegre com todos os homens da Terra”(…) A modernidade de Ivy-Marãen se expressa e se vê por toda parte de muitos modos, principalmente na sua capacidade e gozo de comunicação com o mundo. Diante deles quaquer ser humano merece respeito como ser único, que vale a pena conhecer e ouvir“.

Ao final do texto, o Darcy Ribeiro perosnagem do texto aponta que o que mais o espantou em Ivy-Marãen foi a negação de todas as mulheres a casar-se. Em tempos como os nossos, a imagem de uma utopia ciberfeminista traz um raro acalento imagético de futuro: “Só aceitam integrar a comunidade a que chamam casamento bororo. Ele consiste em viverem juntas vida autônoma, num casarão, as mulheres de várias gerações que integram aquela comunidade. Lá recebem seus maridos e têm filhos, que pertencem totalmente a elas e crescem todos juntos, aos cuidados daquele enorme mulherio. Para os filhos, o pai não é mais que um namorado eventual da mãe, que ela pode mandar embora para a comunidade dele e arranjar outro na hora que queira. O importante, para as crianças, é o tio materno, que está sempre por ali, conversando com eles e participando ativamente da vida comunitária. Essa família esdrúxula, que nem é família, surgiu do fracionamento da antiga família nuclear, quase sempre fracassada, em que os avós se convertem em sogros insuportáveis e as crianças eram de fato entreguem a creches. O casamento bororo superou todas essas dificuldades e floresce belamente, com mulheres namoradeiras e felizes crescendo contentes”.