Como prometido, o diário-semanário da tese traz hoje algumas questões discutidas na qualificação do projeto de tese, intitulado até então de “A Mediação no jornalismo feito por não jornalistas: um estudo das agências humanas e não humanas na Mídia NINJA“. Digo até então porque título é das partes que mais se mexe num trabalho acadêmico, e este será mudado por, entre outros fatores, trazer uma questão importante apontada pela banca: será que as pessoas que trabalham na Mídia NINJA não são jornalistas mesmo? No sentido de não serem formados numa faculdade de jornalismo está claro que não são, mas jornalista só é aquele que tem um diploma de universidade?

É uma questão que rende muitas discussões na academia, no mercado profissional e nos tribunais – atualmente, não é obrigatório o diploma para ser jornalista, mas o assunto está sendo discutido novamente na Câmara dos Deputados. Do ponto de vista do trabalho analisado em questão, não, jornalista não é só aquele que é formado em jornalismo, porque a concepção que defendo nos referenciais teóricos é de que o jornalismo é, acontece, a partir de determinadas circunstâncias de mediação dadas na ação, e não por questões estabelecidas a priori, como formação ou registro profissional.

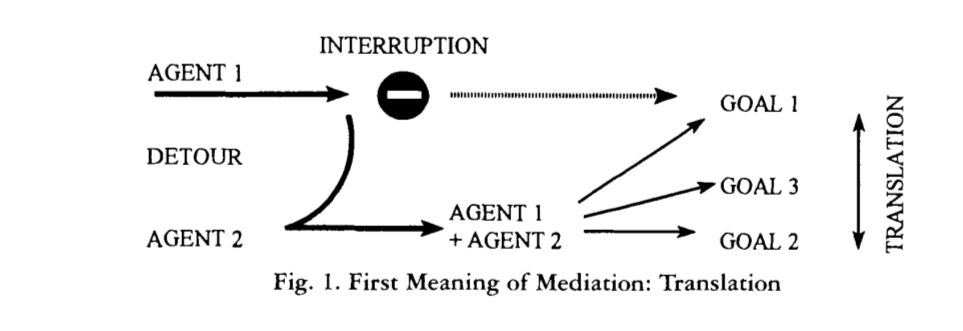

É uma visão influenciada pela concepção de mediação trabalhada pela Teoria Ator-Rede (TAR), em especial por Bruno Latour, e por alguns trabalhos que aproximam a TAR ao jornalismo, como um artigo de 2015 de Alex Primo e Gabriela Zago. Esta concepção vê a mediação sempre como movimento, ação, tradução, um processo híbrido, instável e constituído de diversos elementos estabelecidos em uma rede de significados (como diz Latour em On Technical Mediation, texto de 1994 chave para entender essa visão).

Dois pontos são importantes: o primeiro é assumir que, como toda tradução, há sempre um grau de interferência destes elementos na rede de significados constituída. Não existe um mediador “puro”, que não vai interferir na ação e vai traduzi-la tal qual ela é. Pode parecer uma questão óbvia, ainda mais para quem trabalha com tradução de textos de uma língua para outra, mas basta olhar os jornais de grande circulação no Brasil, como Folha de S. Paulo, O Globo e Zero Hora, no papel ou em suas versões digitais, para perceber que a visão predominante no jornalismo ainda é a de que o jornalista relata “a verdade” de forma transparente, o que pressupõe que não existe intereferência. Admitir que existe construção no processo de tradução que ocorre na mediação só deveria ser um problema se ainda considerássemos as notícias e a realidade a mesma coisa, visão que desde Walter Lippmann em seu clássico “A Opinião Pública“, lá em 1922, já se criticava: “a hipótese que me parece mais fértil é que as notícias e a verdade não são a mesma coisa e precisam ser claramente distinguidas”.

O segundo ponto é um dos mais polêmicos: se devemos entender a mediação como tradução em que todos os atores envolvidos podem interferir na ação, então os objetos técnicos também devem ser incluídos aí – e se vamos estudar as mediações, precisamos estudar estes objetos. No caso do jornalismo, as discussões sobre se robôs podem ou não fazer uma notícia, o jogo de mostra-esconde do algoritmo do Facebook, softwares utilizados no jornalismo de dados, por exemplo, são questões em que a ação dos objetos técnicos está bastante saliente, mas mesmo outras em que, a princípio, essa ação não é tão visível – como o publicador de notícias de um jornal online, os blocos de anotação usados pelos jornalistas ou o uso do telefone para uma entrevista – também podem ser melhor compreendidas à luz dessa ideia de mediação como tradução trazida pela TAR.

Para não alongar muito essa discussão que é intensa, densa e tem rendido livros e mais livros, volto ao título do trabalho: “A Mediação no jornalismo feito por não jornalistas: um estudo das agências humanas e não humanas na Mídia NINJA”. Será que posso fazer essa distinção já no título entre jornalistas e não jornalistas na hora de trabalhar a mediação? Se considerar que o jornalismo só pode ser feito por um profissional denominado jornalista, estou, de um lado, também trabalhando com um a priori, o de que certos humanos – jornalistas – são mediadores privilegiados, e só cabe a eles fazerem jornalismo. Seria uma contradição com a ideia de que a mediação é uma tradução, um movimento, e de que os papéis assumidos na mediação são relativos, que só podem ser definidos quando analisados no curso da ação.

De outro lado, afirmar que o jornalista é um mediador privilegiado e que só ele pode fazer o que se convencionou chamar de jornalismo é trazer a questão para o jornalismo enquanto profissão, institucionalizada desde o final do século XIX, período de florescimento do ideal moderno que, justamente, tinha como fato o de que… a realidade poderia ser mostrada tal qual ela é a partir da ideia da objetividade. Algo que, sabemos hoje, não pode. Se vai ser possível/viável ou produtivo conciliar estas duas questões num único trabalho acadêmico é algo que ainda não sei…

(Imagem que abre o post é uma ilustração do artigo On Technical Mediation, de Bruno Latour, 1994)